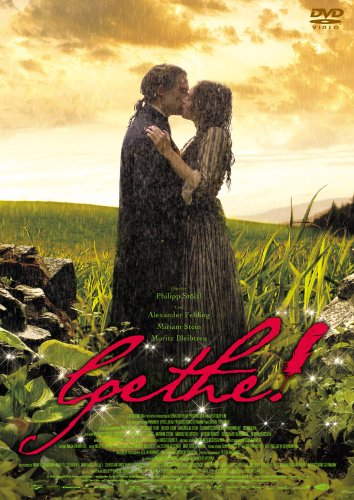

ゲーテの恋 ~君に捧ぐ「若きウェルテルの悩み」~

(2010年 / ドイツ)23歳のゲーテは法律を学んでいたが、作家になることを夢見ていた。だが、才能は認められず、父親に命じられて田舎町の裁判所で実習生として働くことになる。ある日ゲーテは、礼拝堂のミサで歌う気高く美しいシャルロッテを見て、心を奪われる。

ひと思いに人を突き動かす恋の力

「ひと思いに出かけてしまって、ほんとによかったと思っている。人間の心なんて、へんなものだね、君。ぼくがこれほどにも愛していて離れがたく思っていた君とわかれて、しかも朗らかにしていられるんだから。むろん君にはゆるしてもらえるだろうね」。この出だしからスタートする『若きウェルテルの悩み』は、1774年の初版以来、恋破れた青年の誰もが手に取り、そして誰もが共感した悲恋小説の古典として全世界で知られています。僕もそんな悲恋の青春の記憶を持つ(元)青年のひとり。大学時代、完全に一目惚れした後で会えない日が幾日も続き、胸に風穴が空いたように無力な自己嫌悪を味わいながら彼女の姿を探していた日々を思い出します。艶やかな黒い長髪に、透き通るように白い肌、ぱっちりとした両目、そしてまぶしいいばかりに可憐な笑顔。まさに僕が思い憧れていた理想の女性像にぴったりだった彼女は、僕に強烈すぎる初対面の印象だけを残して、それっきりどこにいるのか何をしているのか風の便りすら寄こすことはしませんでした。彼女は僕のことを歯牙にもかけなかったでしょうが、僕は本気でした。だから探しました。いつかまた会えることを信じて。でも、僕の思いが伝わるわけがないという深い悲観をも抱きながら。

『若きウェルテルの悩み』は、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテが、実際に体験した失恋をベースに書かれており、この映画もその失恋体験を基に製作されています。1772年4月、フランクフルトの北方に位置する小さな村ヴェッツラーに移住したゲーテは、郊外で開かれた舞踏会で15歳の少女シャルロッテ・ブッフに出会い熱烈な恋に落ちます。まもなく彼女は友人ケストナーと婚約中の間柄であることを知ったゲーテは、あきらめきれず彼女に何度も手紙や詩を送り思いのたけを綴りますが、彼女を奪い去ることもできず、9月11日に誰にも知らせずにヴェッツラーを去りました。フランクフルトに戻って弁護士業を再開しますが、シャルロッテのことを忘れられず、彼女の結婚が近づくと自殺すら考えるようになり、ベッドの下に短剣を忍ばせ毎夜自分の胸につき立てようと試みたといいます。この体験が『若きウェルテルの悩み』の構想を抱かせることとなりました。

ゲーテの一目惚れから始まった悲恋はこれだけではありません。1770年の秋、ストラスブール大学の法学生だったゲーテは、友人に連れられてゼーゼンハイム村を訪れ、村の牧師の娘フリーデリーケ・ブリオンに出会います。「片田舎の天空にたまらなく愛らしい星が立ち昇った」。21歳だったゲーテはフリーデリーケに一目惚れし、彼女もゲーテを受け入れました。しかし、出会いから1年後に、ゲーテは結婚を望むフリーデリーケのもとから逃げるように去ってしまいます。若さゆえの束縛に対する恐怖心か、詩情に耽り結婚という現実を認めたくないだけの感傷だったのかはわかりませんが、とにかくゲーテは彼女との恋愛を放棄。この体験は『野ばら』や『ファウスト』のモチーフとなりました。それから50年後、73歳になったゲーテは、18才の少女に一目惚れ。しかし、あまりの年齢差にその結婚を両親に反対されてしまいます。失意のゲーテは、『マリーエンバートの悲歌』という詩を書きあげ、とても70歳を超えた老人とは思えない切々とした悲歌に仕上がっているとのことです。

芸術とは恋愛などで感情を揺さぶられることで生まれるものだ、ということをどこかで聞いたことがあります。たしかに、人の心を打って涙させたり高揚させたり怒らせたりするのは、人間の感情が投影されたからに他なりません。これで、芸術とは理屈や理論では説明できないもの、つまり取り留めのない感情の高ぶりから生じるものと定義されうることに得心がいきます。恋愛はその最たるものでしょう。楽しい恋愛は突き抜けるように明るい色彩の絵の具の塗りたくられ、辛い恋は凍てつく冷たさの深海を泳いでいるようなメロディーが奏でられます。どちらが良いと感じるかは人それぞれですが、少なくとも言えることは、その芸術を理解できるのは製作された当時の作者の心理状態を十分理解できることが条件となる、ということ。つまり、悲恋の作品の芸術性は悲恋の辛さを知っている人にしか味わえないのです。そう考えてみると、『若きウェルテルの悩み』が世紀を超えて支持されているということは、それだけ辛い恋をした経験のある人が多いということであるし、人間の感情は200年前から、いやもっと前と比べてもそう大差ないということです。

別にいま辛い恋をしているわけではないのですが、この映画を観てまた『若きウェルテルの悩み』を手に取ってみようかと思い始めています。なんでだろう。あの大学時代に恋い焦がれた彼女を今頃になって取り戻そうとでもいうのでしょうか。いや、違うでしょう。おそらく、僕の考える人間らしさの原点が、この『若きウェルテルの悩み』に詰まっているのではないかと無意識のうちに認識しているからなんだと思います。さて、ひと思いに出かけてしまおうか。