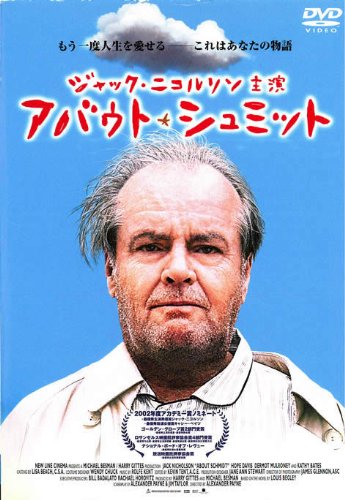

アバウト・シュミット

(2002年 / アメリカ)保険会社を定年退職したシュミットは、ひまな毎日に嫌気がさし、チャリティ団体に応募。援助するアフリカの少年に手紙を書く。ところが簡単な自己紹介のつもりが、妻への不満など、グチばかりつづることに。そんなとき妻が急死。愛娘が帰郷するが、彼女が連れてきた婚約者はとんでもないアホだった…。

定年退職しても幸せでいられるには

僕が定年を迎えるまであと数十年はあるのですが、それでも薄ぼんやりとですが、定年退職したらどんな毎日になるのか想像してみることがしばしばあります。そんな時はたいてい、もう仕事したくなくなって会社に行かず家で好きなことしていたいと自暴自棄になる時がほとんどなのですが、それと同時に実際定年退職しても日々の生活における充実感というのは得づらいものだろうとも感じたりします。過去、最長でまるまる1年間仕事をしない時期があった経験から、「幸福なセカンドライフ」というのはまったくの夢物語であると断言することができます。時間を持て余すからではなく、時間をどう使っていいかわからないからです。定年後の生活は「余暇」でも「レジャータイム」でもなく、「骨休み」ですらありません。つまり、自分の時間を自由に使えるというありがたみがひと欠片も介在しないため、メリハリのある時間を過ごす指針というものを見出すことができないのです。

僕の場合、ある仕事を辞めてから転職活動を始める1ヶ月の間、ひたすらゲーム三昧の毎日を送るぞ、と息巻きはしました。でも、燃えたのは最初の数日(それも2、3日)だけで、あとは気が向いたらゲーム機を手に取るというだけになり、退職直後の熱はどこへやら、すっかり冷めてしまいました。では、別のことに関心が奪われたのかというとそんなことはなく、ただ漫然とソファに寝そべって呆然としていたり、あてどもなく本を読んだりスマホをいじったりの日々。退職する前は、時間ができたらああしようこうしようと、収入がなくなるという不安定を度外視して「完全なる自由」に高揚感を感じたものですが、実際に何もしなくていい(貯金があるかぎりは)毎日を送るとなると、高揚感は一気に失せ、次第に虚無感に襲われてくることに気づきます。ゲームをクリアするという目標すら放棄し、ただ何もしないことだけが日課であるという意識が芽生えてきて、「生きている」という人間が持つ最低限の認識すら見失い始めるのです。

どこかで聞いた話ですが、かつてナチスによって収容所送りにされた人たちの中で、最後まで生き残った人というのは、毎日歯磨きや髭剃りといった日常的な習慣を欠かさなかった人だったそうです。いつ死ぬかわからないという極限状態の中でも、生まれて物心つく頃から続けている習慣を崩さなかった人たち。そういった人たちは絶望の中に希望を見出していたという以前に、自分自身を見失うことがなかったのでしょう。だから、死臭漂う収容所の中でも「自分は生きている」という実感を保持できていたはずです。

さすがに僕だって定年退職後は毎日歯磨きと髭剃りはするでしょう。でも、怖いのは、仕事をしていなかった期間(いわゆるニート)、数日間、顔を洗わなかったり服を着替えないことがしょっちゅうあったし、別にそれで構わないと考えていたということ。それで構わないというのは、つまりどうせ誰とも会わないし、たとえ誰か知らない人にこんな薄汚い姿を見られても関係ないと思い込んでいたことによります。たぶん、その頃の僕は「生きている」なんて実感していなかったし、そもそも食事したり睡眠したりするという一般的な人間の習慣が「生き延びるため」ということなど、毛ほども意識していなかったと思います。言ってしまえば、スマホいじりに飽きて、明け方にうとうとしてそのまま息を引き取っても、文句のない最期だったと言い切れるんじゃないかと。

この映画はそこまで悲観的ではないですが、定年退職後のセカンドライフにおいて、主人公の寄る辺となるべき存在や物事が一気に奪われていく様子が描かれています。何を道標として、何を支えとして生きていけばいいのかわからなくなったとき、人間はどういう行動または考えにとらわれるのか。死ぬ瞬間まで「自分は生きている」という実感を持ちうる人こそ、本当の意味で幸せな人生だったと振り返る特権を与えられるのだなと、つくづく感じさせられました。